属人化の意味とは?起きる原因やリスク、業務標準化の方法について解説

ある業務について特定の人物しか作業の手順が分からないということは、どんな企業においても少なからずあるのではないでしょうか。いわゆる「属人化」と呼ばれる状態です。しかし、その属人化をそのまま放置してしまうと、後々企業にとって大きなリスクとなる可能性があります。

ここでは、属人化が起こる原因やリスク、またその解決方法を紹介していきます。

目次

そもそも属人化とは?

属人化とは、業務において特定の社員しか作業手順や必要な情報を把握できていない状態を指しています。

作業内容を誰でも把握できるような体制にしておくのは理想的ですが、長く一つの業務に関わってきたベテランが担当するような業務ほど、属人化のリスクは高まります。

担当社員がなんらかの理由で仕事を離れざるを得なくなった場合、その業務に対応できる社員が存在しないことで企業にはさまざまなリスクが降りかかることになるため、早急に対策を取る必要があります。

属人化になる原因

では、業務が属人化してしまう原因はどういったところにあるのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

専門的な知見や経験が必要な業務であるため

スペシャリストに近い業務内容の場合は、専門的な知見や経験に加えて磨き上げた高い技術が必要となります。これは、製造業など職人的なスキルが求められる現場でよく起こり得る問題です。

そこには「手で振動を感じる」「音の違いを耳で判断する」「手に持った感触で判断する」といった暗黙知があり、数値で表すことのできないこうした作業はマニュアルに落とし込むことが非常に困難となります。

以下の記事では、暗黙知についてより詳細に解説しています。

共有のための時間が確保できないため

忙しくて誰かに教えている時間が確保できないなど、常に作業に追われている場合や一人あたりの仕事量が多い場合には、誰かに情報を共有したり、仕事を教えるといった余裕がなくなります。結果として担当者しか業務状況を把握できず、業務が属人化しやすくなります。

少人数体制のため

人手不足やリストラなどの影響で少人数での業務体制を敷いている職場でも属人化は起こりやすい傾向にあります。人員が限られるため担当業務の切り替えが難しく、同じ人が同じ作業を長年続けることで属人化が進行してしまいます。

また、従業員数に余裕を持っている企業でも属人化は起こり得ます。たとえば、営業や製造といった売上に直結する現場に力を入れて事務職などのデスクワークに回す人員が確保できない場合などが考えられます。

個人成果主義のため

個人の成果ばかりが評価され、属人化の解消に向けた取り組みが評価されない状況は、ノウハウを持った立場から見れば何のメリットもありません。むしろ自分の担当業務が奪われることに危機感を覚えることもあるでしょう。ノウハウの共有を依頼するのであれば、その分の評価やインセンティブを用意することも必要です。

情報共有の環境・体制が整っていないため

情報を共有するための手段やルール、体制などが整っていないことも、属人化が生まれる要因です。情報共有の環境・体制が整っていないと、情報共有を行おうとしても非効率であり、担当者の負担増に繋がります。その結果、情報共有が進みにくくなります。

情報共有の環境・体制を整え、情報共有にかかるコミュニケーションコストを削減することが重要です。

属人化によるリスク・デメリット

属人化は、企業経営の圧迫に繋がる場合もあります。そうしたリスクを引き起こす原因をご紹介します。

業務プロセスのブラックボックス化

業務が属人化すると、業務のプロセスが明確化できず、その業務にどれだけの工数が発生しているのかが把握できなくなります。これが「業務プロセスのブラックボックス化」です

作業している社員は自分の仕事で結果を出していると気づくことがなかなかできないですし、管理する上長も一定の成果が出ている場合、つい対策を後回しにしてしまいがちです。

業務効率の低下を招く

業務プロセスがブラックボックス化すると、その担当者が休暇や病気などで不在になった場合に業務が滞ってしまう可能性があり、業務効率の低下を招いてしまいます。

長期の入院や退職となった場合には、最悪のケースとして事業継続ができない恐れもあります。

ノウハウが蓄積されにくい

属人化が発生すると、担当者個人には暗黙知としてノウハウが蓄積されるものの、組織として活用できる形式知への変換がしにくくなります。

業務を通して得られたノウハウは組織の貴重な資産ですが、形式知に変換されないままでは、担当者の退職によりノウハウが失われてしまいます。

適正な評価がしにくい

業務が属人化すると、その業務の詳細を知っているのは特定の担当者のみになります。

マネジメント層が業務内容を把握できないため、業務内容は適切か、かかっている工数は適切かなどの判断ができず、適正な評価がしにくくなります。

成果物の品質管理ができなくなる

属人化した部署のほとんどでは、作業内容をチェックする体制が整っていません。上長も何をやっているのか分からず、すべてが担当者任せになってしまうため、成果物の品質管理が疎かになってしまいがちです。

ミスの発覚が遅れる可能性がある

第三者からのチェックがない場合には、ミスの発覚が遅れる可能性が生じます。社内でミスを発見できた場合はまだしも、市場へと流通してしまったミスは企業の信頼を損なう原因となってしまいます。

また、担当者が意図的に業務をブラックボックス化し、不正に手を染めてしまうといった可能性もあります。

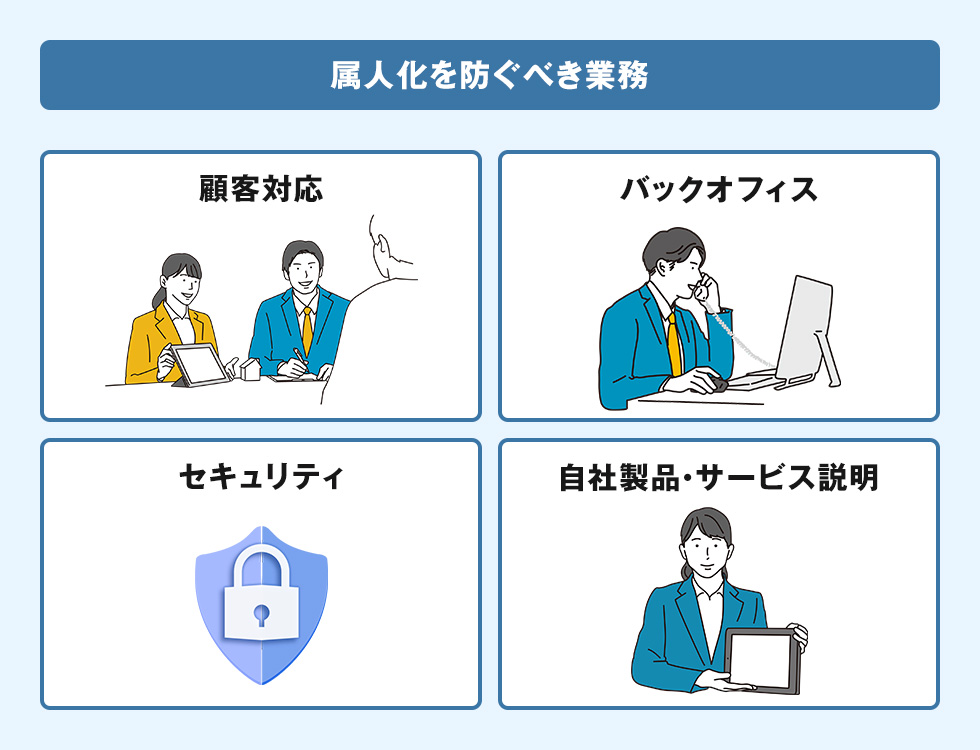

属人化を防ぐべき業務

属人化は、具体的にどのような業務領域で防ぐべきなのでしょうか。該当し得る業務について解説します

顧客対応

顧客対応において属人化が発生すると、顧客からヒアリングした情報が特定社員間にしか共有されず、再度同じ内容をヒアリングすることによるクレームなどが発生しやすくなります。

また、顧客からのクレームが担当社員内でもみ消され、適切に上長に伝わらないなどの問題も生まれやすくなるでしょう。

バックオフィス

バックオフィス業務には、人事や財務、法務など、企業として重要な業務が多く含まれています。

一方、バックオフィス業務は営業などと異なり、基本的には顧客と直接関わることなく社内で完結する業務であるため、属人化が発生しやすい環境にあります。特定社員の退職・長期休暇などにより業務がストップしないよう特に注意が必要です。

セキュリティ

セキュリティインシデント発生時は、いかに迅速に一次対応を行えるかが重要となります。セキュリティ業務が属人化してしまうと特定社員が不在時に迅速な対応ができず、被害が拡大してしまいます。

昨今のサイバー攻撃は巧妙化かつ複雑化していますので、セキュリティチーム内で業務が標準化されていることがより重要です。

自社製品・サービス説明

自社の製品やサービスの説明は、担当者全員が同じ対応を行えるようにしておく必要があります。

担当者によって言っていることが違うのでは顧客が混乱しますし、後々トラブルに繋がるリスクも高まります。自社の製品やサービスを説明する部門ではマニュアルや資料を準備し、対応を標準化するためのトレーニングを行いましょう。

標準化する・属人化を解消するメリット

属人化を解消するには、ナレッジマネジメントやノウハウ・情報の共有を促進し、標準化を行うことが大切です。標準化を行い属人化を解消することで得られるメリットを具体的に解説します。

引継ぎがスムーズに行える

業務プロセスが「見える化」されると、引継ぎがスムーズに行えます。急な休みが発生した場合に別の担当者が作業しやすくなるとともに、社員が退職する際・休職する際にもスムーズに引継ぎができるようになるでしょう。

業務の効率化に繋がる

業務プロセスが周囲からも把握できるようになると、普段よりも仕事量が多い場合に手が空いた社員が応援に入りやすくなるなど、部署全体での人員配置のバランスが取りやすくなります。

また、他の人が関わることで今まで見えなかった課題が見つかったり、その課題を協力して改善したりすることが可能になるため、業務効率化に繋がります。

業務の品質レベルを維持できる

属人化している仕事は品質のチェックが曖昧になりがちですが、担当者以外が入ることで二重三重のチェック体制を取ることが可能となります。

それにより、今まで担当していた人が長期離脱する場合でも品質レベルを維持しやすくなります。

社員のスキルアップに繋がる

長年同じ作業を続けているとモチベーションの維持が難しくなります。しかし、他の社員が同じ作業レベルにあればジョブローテーションが可能となり、いろいろなポジションでやりがいを感じながら仕事に取り組むことができるようになります。

また、新しい業務を覚えることがモチベーションの向上に繋がり、社員全体の意識改革にも繋がります。

個人が持つノウハウを蓄積できる

個人が持つ暗黙知を形式知へと変換し、社内で広く共有できるようになるため、ノウハウを組織の資産として蓄積できるようになります。

蓄積したノウハウをもとにさらなるノウハウが生まれるなど、ナレッジマネジメントの好循環が生まれるでしょう。

社内コミュニケーションの活性化に繋がる

お互いの業務内容が把握できていれば、業務状況に応じて社員間での声がけが生まれ、お互いの知識・経験を共有し合うなど社内コミュニケーションの活性化に繋がります。

組織やチームの連携強化ができ、生産性向上や社員のモチベーションアップなども期待できます。

業務の標準化や属人化の改善方法

では、業務の標準化・属人化改善の具体的な方法を見ていきましょう、大きく3つに分けて紹介します。

業務フローの見直し

まず、業務フローを見直し、不要な作業や効率化できる作業を洗い出しましょう。

できる限りシンプルな業務フローに落とし込むことで、どの社員が対応してもスムーズに作業がしやすくなります。業務フローを見直せば、業務の省人化にも繋がり、少ない人手でも業務に対応できるようになるでしょう。

以下の記事では、省人化について詳しく解説しています。

社内マニュアルやルール作り

どの担当者が作業しても同じ品質を維持できるようにするためには、明確な社内マニュアルやルールを作り、作業内容で行き詰ることがないような工夫を図ることが必要です。

マニュアルやルールには、一度読んだだけでは理解できないような難解なものが少なくありません。適度に写真やイラスト、図表を用いて、文字だけにならないように配慮しましょう。

また、マニュアルやルールを作る時点から社員同士が意見を出しあい、協力しながら作成を進めることも、属人化の解消に繋がっていきます。

情報共有ツールを活用しPDCAを回す

業務フローやマニュアルを作ると言っても、何から手をつけて良いのか分からない場合も多いと思います。そうした場合は情報共有ツールの活用が効果的です。

ツールを活用しPDCAを回しながら精度を高めていくことで、より理解度の高いフローやマニュアルの作成が可能となります。

業務が属人化することにメリットはある?

業務の属人化はデメリットしかないと思われがちですが、メリットも存在します。

属人化は特定の社員に業務が集まるため、対応する社員の専門性が高まります。結果、業務品質が向上し、顧客からの信頼に繋がるでしょう。

しかし、属人化によるリスクやデメリットでもご紹介したように、引き継ぎが行われないリスクや特定社員の不在による業務スピードの低下、社員のスキルアップの機会不平等などのデメリットも同時に発生します。企業としては、業務の属人化を解消し社員全体の専門性を高める「標準化」を目指すべきでしょう。

Qastが業務の標準化をお助けします

属人化の改善に効果を発揮する情報共有ツールとして特におすすめなのが、ナレッジプラットフォーム「Qast」です。

Qastは使いやすさを追求したシンプルな操作性のため、誰でも簡単にQ&Aやメモを作成して社内の情報やナレッジを共有できます。また、社内wikiなどでよくある質問をまとめることもできます。

社内wikiを作る上では、知りたい時にいつでも情報を取り出すことができる検索機能も重要です。その点、Qastではひらがなやカタカナ、全角や半角などが混在していても検索が可能であるなど、高度な検索機能を備えています。 加えて、WordやExcelなどのファイル内の文字列も検索対象です。これらの強力な検索機能を使うことで、より高い精度でスピーディーに情報を集めることができます。

さらに、質問機能では匿名での質問・回答も可能であるため、質問をする際のハードルが低く、書き込みに抵抗がある社員からも多くの情報を収集できます。既読機能もついているので、PDCAサイクルを回しながら社員全員に情報を浸透させられることも魅力です。

まとめ

属人化とは特定の社員しか対応できない業務が発生している状態を言いますが、その解消のためには、オープンで意見の交換がしやすいフラットな組織環境を整えることが欠かせません。そのための助けとなるのが情報共有ツールです。

働き方改革や労働人口の減少が叫ばれるなか、これからの日本のビジネスには、積極的な効率化と生産性向上への取り組みが必要です。次の時代に即した組織として成長を続けるためにも、ここでご紹介した内容をヒントに、情報共有ツールもうまく活用しながら、ぜひ属人化の解消にトライしてみましょう。