生産性向上とは?業務効率化との違いやメリット、算出方法・取り組み方についても徹底解説

少子高齢化により将来の労働人口減少が見込まれる日本。多くの企業では人材の確保と共に一人あたりの生産性の向上が大きな課題となっていますが、そもそも生産性とはどのように定義されるものなのでしょうか。また、具体的にどのような施策に取り組めば良いのでしょうか。

今回は、生産性の意味や生産性を向上させる目的とメリット、具体的な取り組み方などについて解説します。

目次

「生産性」の定義や意味とは?

公益財団法人日本生産性本部のwebサイトには、生産性の定義として以下のように書かれています。

生産性とは「生産性の代表的な定義は「生産性とは、生産諸要素の有効利用の度合いである」(ヨーロッパ生産性本部)というものです。」

また同サイトでは、生産性は「生産性 = 産出(output)/投入(input)」の式で表されるとしています。outputが増大した場合には生産性が向上していることになります。

定義からはいま一つイメージが湧かないという方もいらっしゃると思いますが、企業における生産性は土地や設備、物品、従業員など企業を構成しているさまざまな要素がどれだけの利益を生み出しているかと考えれば良いでしょう。

高機能の機材を導入しても活用できていなかったり、人事を誤り従業員の能力を活かしきれなかったりすると、企業にもたらされる利益が減る、つまり生産性が低いということになります。

生産性は2つに分けられる

生産性は大きく物的生産性と付加価値生産性の2つに分類されます。それぞれ詳しく見ていきましょう。

物的生産性

物的生産性とは、企業活動によって生み出された生産物の大きさや個数などの量をもとに算出する生産性です。

労働者一人あたりなのか労働1時間あたりなのかによって算出方法や算出される値が異なりますが、総じて企業活動においてどれだけ効果的に生産物を生み出せたのかを知る指標となります。

付加価値生産性

付加価値生産性とは、外部から調達した原材料やサービスに加えて自社が付加する価値をもとに算出する生産性です。

付加価値生産性は外部からの調達費を差し引いて生産性の算出を行うため、自社がどれだけ新しい価値を付加できたのかを知る指標となります。

上記分類に加え、各生産性の要素ごとに生産性を算出する方法もあります。詳しい内容や算出方法は次項で解説します。

「生産性」の種類と算出方法

生産性を各生産要素で見た時の分類として、大きく労働生産性、資本生産性、人時生産性、全要素生産性の4つに分けられます。それぞれの内容と算出方法を解説します。

労働生産性

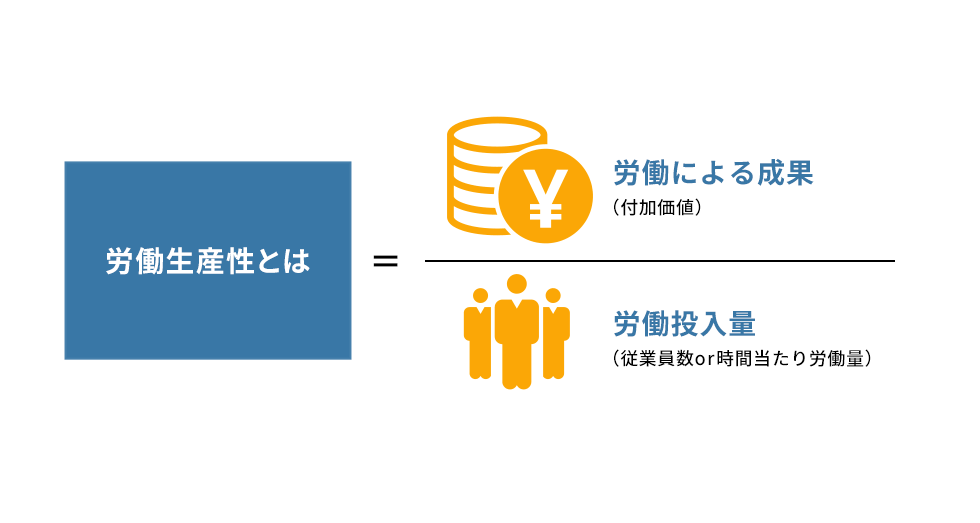

労働生産性とは労働の要素から導かれる生産性で、以下の式で求められます。

労働生産性(労働者一人あたり)=産出(output)/労働者数

労働生産性(労働時間1時間あたり)=産出(output)/労働者数×労働時間

また、産出の値を付加価値にするのか生産量にするのかによって、得られる情報が異なります。

付加価値労働生産性

付加価値労働生産性は、産出(output)の値を付加価値としたものです。付加価値は売上高から原材料費や外注費などの費用を引いて求められます。企業において利益に繋がる生産性の向上を考えるうえで重要な指標です。

付加価値労働生産性(労働者一人あたり)=付加価値/労働者数

付加価値労働生産性(労働時間1時間あたり)=付加価値/労働者数×労働時間

物的労働生産性

物的労働生産性は、産出(output)の値を生産量としたものです。生産量は生産物の大きさや重さ、個数などの物量を単位とします。原材料の値段や人件費といった物価による変動などを受けるため、生産現場における純粋な生産性、生産の効率を測る時に有効な指標となります。

物的生産性(労働者一人あたり)=生産量/労働者数

物的生産性(労働時間1時間あたり)=生産量/労働者数×労働時間

資本生産性

資本生産性とは、企業の機械や設備など資本の要素から導かれる生産性で、以下の式で求められます。どれだけ企業の資本を有効に活用し、生産に結び付けられているかの指標となります。

資本生産性=生産量/資本ストック量

資本生産性=付加価値額/資本ストック量

人時生産性

人時生産性とは、人の要素から導かれる生産性で、以下の式で求められます。従業員一人1時間あたりが生み出す利益の指標であり、労働生産性をより細かく見る指標と考えることができます。

資本生産性=付加価値額/資本ストック量

全要素生産性(TFP)

全要素生産性とは、投入されたすべての生産要素から導かれる生産性で、以下の式で求められます。資本や労働だけでは説明できない技術の進歩や経済システムの影響による生産性の変化を見る指標となります。

全要素生産性=生産量/(労働+資本+原材料等)合成投入量

生産性向上と業務効率化の違い

生産性向上と混同しやすいものとして「業務効率化」という言葉がありますが、生産性向上と業務効率化は異なるものです。

業務効率化とは、生産性向上を図るための一つの手段です。作業工程を見直し手順をスリム化すること、ツールなどを導入して手作業だった業務を自動化することなどが該当します。

一方、生産性向上は、そうした業務効率化の実現によって生まれた時間やリソースをもとに、利益の拡大と事業の成長を実現する取り組みです。

つまり、業務効率化は生産性向上を図るための施策であるということになります。

生産性を向上させる目的や現状の課題とは

なぜ現在になって生産性向上の必要性が高まっているのでしょうか。生産性向上の目的や企業が抱える課題を解説します。

労働人口の減少

総務省統計局が公開した令和4年の人口推計によれば、日本の総人口は12年連続で減少。減少幅は11年連続で拡大しており、15歳~64歳の人口割合は59.4%と1950年以降で最低の数値となっています。

今後も15歳~64歳の労働年齢層は減少していくとされており、労働者不足はますます加速していくものと思われます。

現時点でも多くの企業で人手不足が顕在化していますが、今後さらに人手不足が進んでいくことを考えれば、生産性の向上は各企業の大きな課題といえます。

出典:総務省「人口推計(2022年(令和4年)10月1日現在)」

労働生産性の低下

日本生産性本部から公表された「労働生産性の国際比較2022」では、日本の時間あたりの労働生産性はOECD加盟の37ヵ国中27位で、主要先進国7ヵ国で見るとデータ取得可能な1970年以降は最下位の状況が続いています。グローバル化が進む昨今、生産性向上を実現しなければ国際競争に勝てない厳しい現状にあるといえるでしょう。

出典:公益財団法人 日本生産性本部「労働生産性の国際比較2022」

働き方改革の推進のため

働き方改革が推進される昨今、従業員のワークライフバランスへの配慮は企業にとって欠かせないテーマとなっています。

IT技術の発展により、活動範囲の拡大や新しい技術の導入など、従業員が行う業務量が増えている企業も多くあります。

生産性向上を図りたくても、従業員のワークライフバランスが保たれず疲弊している状況があり、なかなか手を打てていない企業も多いと考えられます。

生産性を向上させることによる企業側のメリット

企業が抱える現状の課題をふまえ、生産性を向上させることによって得られるメリットをご紹介します。

労働者不足に対応できる

生産性向上により従業員一人あたりの生産性を高められれば、労働人口が減り人手不足に陥った場合でも企業が存続できるだけの生産量を維持できるようになります。

また、少ない工数で業務が遂行できるようになれば、時短勤務層の採用など、人材採用の面でもメリットが得られるでしょう。

国際競争力が上がる

生産性が向上すれば、先進国や近年になって豊富な労働力を背景に急速に発展している東南アジア諸国などとの国際競争に勝ちやすくなります。

国際競争に打ち勝てれば、国内のシェアを国外にも広げ、より企業として成長することにも繋がります。

ワークライフバランスが実現できる

生産性向上で現在より少ない工数で業務に対応できるようになれば、従業員のワークライフバランス実現に繋がります。

従業員が疲弊している場合と比べて活き活きと働けるため、新しいアイデアの発見に期待ができ、よりワークライフバランスを実現しやすい環境にも繋がるでしょう。

生産性を向上させる取り組みとは?

生産性の向上によって得られるメリットを解説しましたが、具体的にどのような取り組みが生産性向上に繋がるのでしょうか。その施策を6つ紹介します。

業務を可視化する

生産性の測定・向上を図るためには業務の可視化が不可欠です。業務を可視化することで、どの業務にどれくらいのコストがかかっているのか、課題は何なのかを把握することができます。可視化したコストや課題を解消すれば、生産性の向上に繋がります。

ナレッジマネジメントに取り組む

ノウハウやナレッジが属人化している状態だと、特定の従業員が不在の場合に業務がストップしたり、他従業員が慣れない業務に対応したりすることでコストが増大し、生産性が低下します。

ナレッジやノウハウを適切にマネジメントし業務平準化が行われていれば、特定の従業員に依存せずに業務を遂行することができます。また、業務に携われる従業員が増えることでさまざまなアイデアが生まれることによっても生産性は向上させることができるでしょう。

ナレッジマネジメントについては、以下記事をご覧ください。

従業員のモチベーションを向上させる

生産性向上には従業員のモチベーションも重要です。従業員が必要最低限の業務をこなすだけのモチベーションしか持っていない場合、生産性向上を果たすことはできません。

また、従業員のモチベーションが低下すればこれまで問題なく進められていた業務が滞り、生産性が下がることにもなりかねません。

企業には、従業員が積極的に業務を行えるような施策を打つことが求められます。

マルチタスクを避ける

生産性を向上させるために従業員にさまざまな業務を背負わせるのは危険です。マルチタスクは従業員への負担を大きくし、むしろ生産性を落とす要因となるからです。

人の脳のリソースは一定です。同時に複数の作業をしても、逆に一つのタスクに集中できず仕事の品質を下げてしまいます。

従業員が過大なマルチタスクを背負う状況に陥っていないか適切にマネジメントを行うことが重要です。

長時間労働や残業を課さない

生産性向上のためには従業員が心身ともに健康であることが重要です。長時間労働や残業が続けば従業員は疲弊し、モチベーションが低下します。

また、過剰な労働を課すことは労働基準法などに抵触する可能性もありますので、適切な労働量であるかをきちんとマネジメントしましょう。

ツールを導入する

生産性向上のための業務の可視化やナレッジマネジメントにはツールの導入が効果を発揮します。

ツールを導入することで、誰がどの業務を行い、どの程度のコストがかかっているのかが把握できるようになりますし、ノウハウやナレッジをツール上に保存しておくことで必要な情報をいつ、どこでも閲覧できるようになります。

生産性の向上ならQastの導入がおすすめ

生産性向上を効率的に行うツールとしてぜひおすすめしたいのが、ナレッジプラットフォーム「Qast」です。

Qastはナレッジの蓄積に特化したツールであり、優れた検索機能やAIによる要約機能で蓄積したナレッジを簡単に取り出すことができます。これまで口頭などで共有されてきた業務の説明や情報を蓄積することで、生産性向上を実現できます。

また、Qastには自発的にナレッジを共有できるメモ機能や、匿名で困りごと・知りたいことを投稿できるこましりboxなど、社内でコラボレーションを促進する多様な機能が備わっています。

Qastを利用すれば、生産性向上に必要な取り組みをさらに加速できるでしょう。

まとめ

どんな企業や組織にも、長年当たり前に行われてきた慣習や手順はあるものです。しかし、その慣習や手順の裏に生産性向上を阻む要因が含まれていることもあります。

慣れ親しんだ手法を変えることは一見大きな手間や負荷がかかるように感じられますが、長い目で見れば生産性向上や無駄の削減に繋がる場合があります。

いずれやってくる少子高齢化とそれによる労働人口の減少に備え、社内の仕組みを今のうちからしっかりと見直しておくことをおすすめします。

また、その際にはぜひナレッジプラットフォーム「Qast」を導入し、よりスムーズな生産性向上の実現を目指してください。