導入事例

図面もノウハウもQastに集約。属人化を防ぎ、若手が育つ環境づくり

株式会社テクノミックスメンテ

若手中心の組織に不可欠な「教育」の仕組みづくりへの期待

テクノミックスメンテ社の事業について教えてください。

当社はプラント関係、原子力発電所、火力発電所、製鉄所などの制御盤や、ファクトリーオートメーションの自動化を支える制御盤の設計、製造を行っています。現在はソフト開発にも力を入れています。

従業員は60名で、その半数以上をエンジニアが占めているというのが当社の強みです。(代表取締役 社長 平岡 知 様)

経営課題などはありますか?

今、経営の観点で特に重視しているのは人材の確保と育成です。

当社では、即戦力となるスペシャリストの採用よりも、未経験の若手を採用し、業務を通じて教育・育成していくスタイルをとっています。

そのため、従業員の年齢構成も20代がかなり多くなっていて、ここ数年、社内でも「教育の重要性」について話す機会が増えました。(平岡様)

Qastとの出会いのきっかけは、そういった経営課題の解決を模索されていたことからでしょうか。

Qastを初めて知ったのは、静岡県内で開催された展示会でした。

正直なところ、「何か面白いものがあればいいな」くらいの気持ちで参加していたのですが、ちょうどQastのブースで担当者の方がデモをしているのを見て、「これは自社でも役立つのでは」と感じたのがきっかけです。その後、私から代表の平岡に紹介しました。(専務取締役 奥野 精 様)

Qastを見たとき、真っ先に思ったのは、図面など社内の業務情報の「検索性」が高まるのではないかという点でした。

当社の業務は「製造」といってもいわゆるラインで大量にものを作るようなタイプではなく、お客様ごとの発注に対応していく、いわばオーダーメイド型のものづくりです。

新たな製品を作る際には、もちろんゼロから設計する場合もあるのですが、「この部分は以前作ったときのやり方が応用できそうだな」など過去の実績を応用できる場面も少なくありません。

ベテランであれば経験から判断できますが、若手社員では難しい場合もあります。これまで設計、製造してきた製品に関する膨大な情報や図面からいかに効率よく必要な情報を探せるかが業務効率を左右するわけです。

Qastの説明を聞いて、こうした課題の解決に役立つのではないかと期待を抱きました。(平岡様)

そこで平岡様リードでQastを導入いただいたんですね。

まずは、普段からPCを業務で使っている設計部門にQastを導入することになり、私がその運用を担当することになりました。

図面は主にCADで作成していますので、最初はCAD図面をAIで読み込んで検索できるようなツールも検討しました。ただ、そうしたツールは建築図面や金型図面といった“形”の認識には強いのですが、電気回路やコメント情報などにはまだ弱くて、現時点では当社のニーズにはマッチしなさそうだと判断しました。

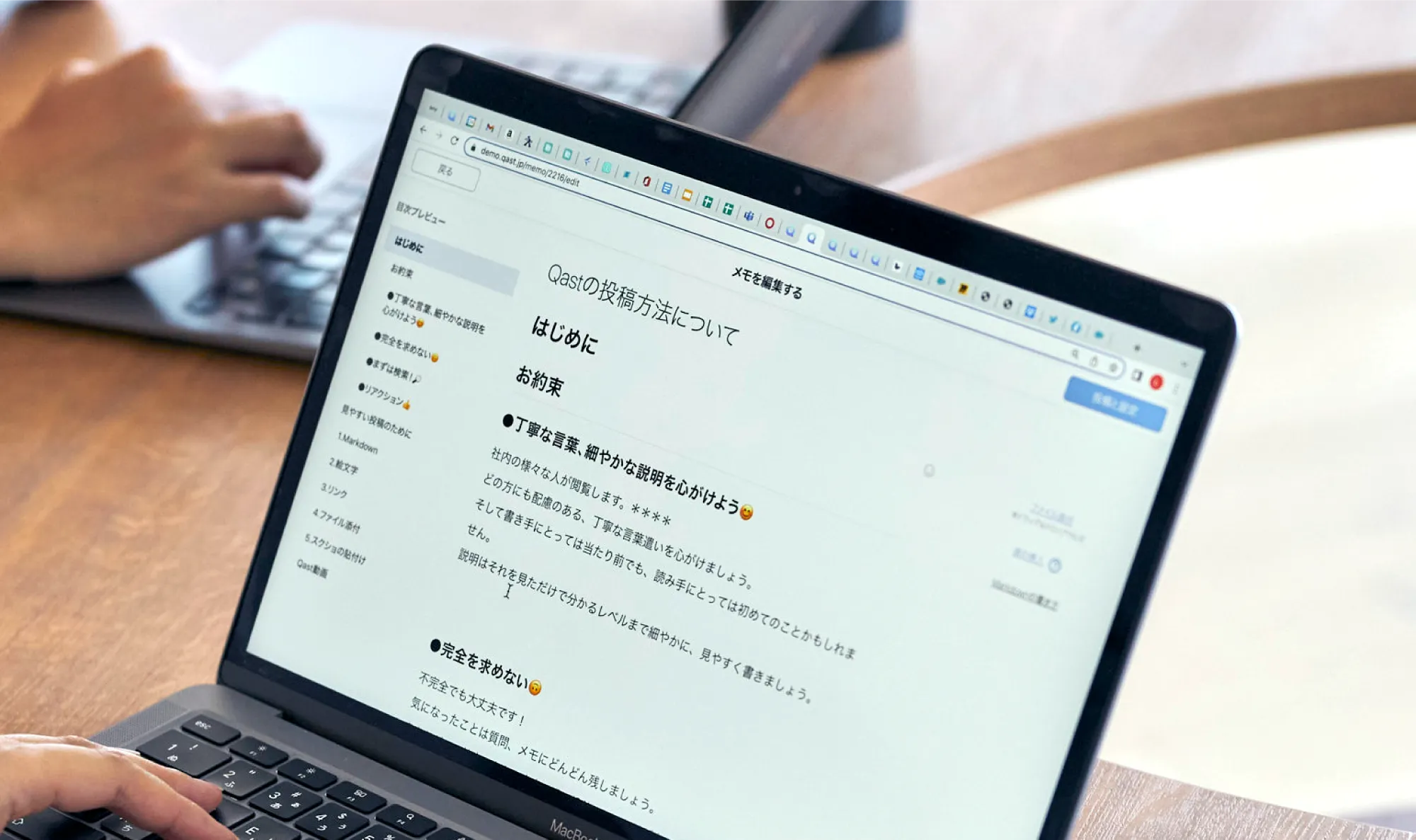

その点、QastはPDFに変換した図面内のテキスト情報から要約を自動生成してくれますし、その図面や回路に関する付加情報をQast内の編集機能やコメントで追加できるのが優れていると感じました。図面をプレビューで表示できるため、自分が探しているものかどうかぱっと視覚的に確認できるのもいいなと思っています。(制御技術部 横浜営業所 坂本 拓也 様)

若手の質問がベテランを巻き込む──ナレッジ共有を促進する仕組みづくり

導入後の運用について教えてください。

まずはトライアル期間中に、「ファイルtoナレッジ」機能*を使って、手元にあるさまざまなファイルをQastに登録していきました。紙の図面はスキャンしてPDF化し、機器の取り扱い説明書なども一通りQastに蓄積しました。社内独自の情報はもちろん、一般的な電気回路に関する資料などもまとめて登録しています。

情報活用の場面としては、例えば「ある案件でこういう型式(かたしき)のものを使ったけど、過去の設計ではどうだったか?」といった情報を検索で探して、そこからさらに使用している機器のマニュアルにアクセスするといった使い方をしています。

「ファイルtoナレッジ」ではAIが要約も自動作成してくれるのも便利ですが、さらに回路の情報を要約やタイトルに手動で追加したり、独自のタグも設定したりして、必要な情報にたどり着きやすくなるようにしています。(坂本様)

※ファイルtoナレッジ:既存のファイルをQastにドラッグ&ドロップするだけで、Qast AIがファイルの要約などを付記しながらナレッジ投稿を自動作成する機能

ファイルtoナレッジを使った図面の投稿

「成果を発揮しやすい運用」を実現されているんですね。素晴らしいです!

社内での活用促進はどのようにされていますか?

「導入が決まったから、皆さん使ってください」と言っても、なかなか自発的には広まりませんよね。

ですので、導入が決まった時点で、まずQastの既存マニュアルだけでなく、自社の言葉・表現に合わせた独自のマニュアルを私が作成しました。その上でマネジメント層の何人かに集まってもらって説明会を実施し、まずは上層部の理解と協力を得るところから始めました。

また、ファイルtoナレッジを使って既存のファイルを投稿しつつ、若手のメンバーに「わからないことがあったらQ&A機能で聞いてね」と声をかけていきました。

当社は比較的風通しのよい組織だと思いますが、それでもやはり若手からベテランに質問するのはハードルが高く感じる時があるようなので、Q&Aの匿名機能はとてもいいと思っています。

基本的に、若手が投稿した質問が放置されることはありません。もし質問に回答がつかないような場合は、私から有識者に回答リクエストを送るなどして、「回答がない」という状態にならないようにしています。こうして若手からの質問投稿が、ベテランを巻き込む形になりました。(坂本様)

ちなみにQast上で最も多く回答しているのは設計部門の部門長です。部門長が積極的に取り組んでいるからこそ、自然とみんなもQastに意識が向くようになるし、教育の重要性を日々伝えている中でのこうした取り組みだからこそ、社内全体でQast活用の意義が共有できているのではと感じています。(平岡様)

投稿数が横ばいになってきたなというときは、主にベテラン社員のところに直接足を運んで「こんな使い方もできますよ」と具体例を示して投稿を促すようにしています。(坂本様)

Qastが「業務の入り口」になる環境づくりへ

今後のQast活用について、目指す姿や展望があれば教えてください。

テクノミックスメンテに入社したら「Qastを使うのが当たり前」という状態にしていきたいと考えています。業務に必要な情報はまずQastで探す、検索するという文化を根づかせたいです。

そのためには、今後さらにフォルダ構成を見直したり、ワークスペース機能を活用したりといった環境整備が必要だと思っています。

ナレッジコンサルタントの松本さんにもこれまでいろいろと相談させていただきましたが、AIのより効果的な活用についても引き続き相談していきたいです。

現時点では、情報の網羅性を重視してキーワード検索中心に使っていますが、「こましりchat」*も業務の中でもっと活用できるようにしていきたいと考えています。(坂本様)

私は主にバックオフィス全般を担当しているのですが、今後は社内規定や業務マニュアルといった情報もQastで引き出せるように整備していきたいです。

たとえば「メールが届かない」「スマートフォンの操作がわからない」「勘定科目の選び方がわからない」といった日常的な問い合わせが、Qastで自己解決できるようになれば、大幅に工数削減が見込めると思っています。

現在はQastを主に技術部門で活用していますが、今後は業務規程やマニュアルといった情報も含めてQast上に蓄積し、全社的な活用に広げていく計画です。(奥野様)

経営の視点からは、今後のQastご活用についてどのように捉えていますか?

業務改善は今や前提条件です。その中でも、属人化した暗黙知を形式知に変えるためのツールとしてQastを活用していきたいと考えています。もちろん技術継承も大きな目的ですが、教育の基盤としても非常に有効だと感じています。

教育では「何が分からないのかが分からない」という状態が大きな壁になります。でもQastでは、質問と回答の両方がナレッジとして蓄積されるため、“教育のプロセスそのもの”を見える形で残すことができます。

Qastの説明を初めて聞いたときに、「この機能、いいな」と思ったのと同時に、「これからもっと成長していくサービスだろうな」という可能性を強く感じました。

AI機能も、ナレッジを蓄積していくほどに“育っていく”感覚があります。Qastはもう“社員の一員”のような存在だと感じていて、一緒に成長していけるパートナーとして今後にも大いに期待しています。(平岡様)

※こましりchat:自然言語で質問すると、蓄積されたナレッジの中からRAGを使ってQast AIが回答を自動生成する機能