導入事例

“聞きづらい”を解消。Qastでつなぐベテランから若手へのナレッジ継承

株式会社四電工

組織課題を解決するための試行錯誤

貴社の事業内容を教えてください。

株式会社 四電工は1963年創業で、建築設備工事、送配電設備工事、それらに関連した兼業事業を含む3つの事業を柱とした企業です。

電力設備工事は、配電や送電設備に関する工事を担っており、電力の安定供給を支えています。四国地方を中心とした電力グループとして事業を展開しています。

建築設備工事はいわゆる一般設備の工事で、建物や設備の快適性・機能性を向上させるようなサービス、例えば照明や給排水であるとか情報通信設備、システム制御工事などを行う事業です。

そして3つ目の兼業事業ではCADソフトの開発や、設備工事のノウハウを生かした農業なども行っています。

その中にあって、主に建築設備工事事業を技術面で支えているのが私が所属している技術開発室です。各部門の課題解決を目的としたDX促進なども担っています。

私自身、もともとITシステム部門にいたこともあり、ソフト開発やRPAなどの導入、AI活用などを担当し、現場業務の効率化や生産性向上を図っています。(技術開発室 宮武 正幸様)

設備技術部は、工事部門の収益管理、工事部門における運用ルールの管理、安全管理、品質管理、時間外業務管理、現場代理人のスキルアップのための資格取得支援等を行っています。私の役割は、宮武さんたちが作成・導入を決めたツールの活用を促進することです。(設備技術部 電気工事課 泉谷 俊之様)

Qast導入以前、どんな課題があったのでしょうか?

さまざまな業務効率の改善や課題解決に取り組む中で、若手社員を対象にアンケートを取ったところ、業務で困ったことやわからないことがあったときに、必要な情報が見つからないなどの課題があることがわかりました。

私たちの組織的な課題のひとつに、中堅社員が少ないということがあります。多くの企業さんが同じような課題を抱えているのではないかなと思いますが、社員の年齢構成が20代と50代に対して30・40代はぐっと少なく、グラフにすると“V字型”の構成になっている状態です。

そんな中で人材育成の観点からも、若手の困りごとを解決していく必要がありそうだというのは、みんなが実感していたと思います。(宮武様)

ふだんの業務でわからないことや知りたいことがふと出てきたときに、ベテランの先輩社員に気軽に聞くのは意外と難しいんです。決して聞くと嫌がられるとかそういうわけではないのですが、みなさん本当に忙しくされているので、こんなこと聞いたら迷惑かなと思って遠慮してしまうといったことがよくありました。(泉谷様)

気軽に聞いてくれていいんですけどね(笑)。でも若手の気持ちもよくわかりますし、実際に課題になっていることが明らかになったので、ワーキンググループを組成して課題解決に取り組むことになりました。(宮武様)

試行錯誤から、「これで全部解決できる!」Qastとの出会い

実際にどのような取り組みをされていたのでしょうか。

アンケートから、「技術的な情報を知りたい」「現場作業を見たい」「事務処理について知りたい」といったニーズが見えてきました。

そこでまず、技術や現場の情報であれば動画でアーカイブするような仕組みはどうだろうとトライアルしましたが、コミュニケーションに課題が残ってしまいました。

ではチャットボットなどFAQのシステムを検討したのですが、運用負荷が大きく導入には至りませんでした。

その後生成AIに社内文書をインプットして、質問すると答えてくれるような仕組みを試してみたけれど精度が低かったり、社内のファイルサーバーを横断検索してくれる良いツールが見つかってもコスト面でハードルが高かったりと、なかなか「これ」というソリューションに出会えずにいました。

もちろん、コミュニケーションの促進を目的にチャットツールも検討しましたが、業務に活かして効率を改善するといった課題の解決には結びつきませんでした。(宮武様)

Qastを知ったきっかけや、導入までの経緯を教えてください。

そんな時に出会ったのがQastです。

課題解決につながる仕組みはないかと足を運んだ展示会で、偶然Qastのブースに立ち寄ってサービス説明を受けたときに「まさに探していた製品だ!これで全部解決できる」と確信しましたね。

持ち帰ってワーキンググループの事務局で紹介し、そこから話はトントン拍子でした。1か月の無料トライアル、その後約半年の有償トライアル期間を経て、2024年9月末から技術本部の複数部署で本導入となりました。(宮武様)

社内での浸透に向けて工夫したことはありますか?

社内での認知拡大については、離れた事業所や営業所にも直接足を運んで説明に回りました。新しいツールの導入などがあると、現場の社員からは「どうやって管理するのか」「自分の業務に負荷がかかるんじゃないか」といった声が上がりがちです。

けれど、やはり若手育成についての課題はみんな感じているので「若手への技術継承に活用していきたい」といったことを説明すると、納得してくれますし次第に活用されるようになってきています。

ちなみに社内でQastの機能や使い方を説明する際は、Qastのカスタマーサクセス担当の方が作成してくれた説明会用の動画がすごく役立っています。(宮武様)

活用の実際と今後の展望

Qastはどのように活用されていますか?

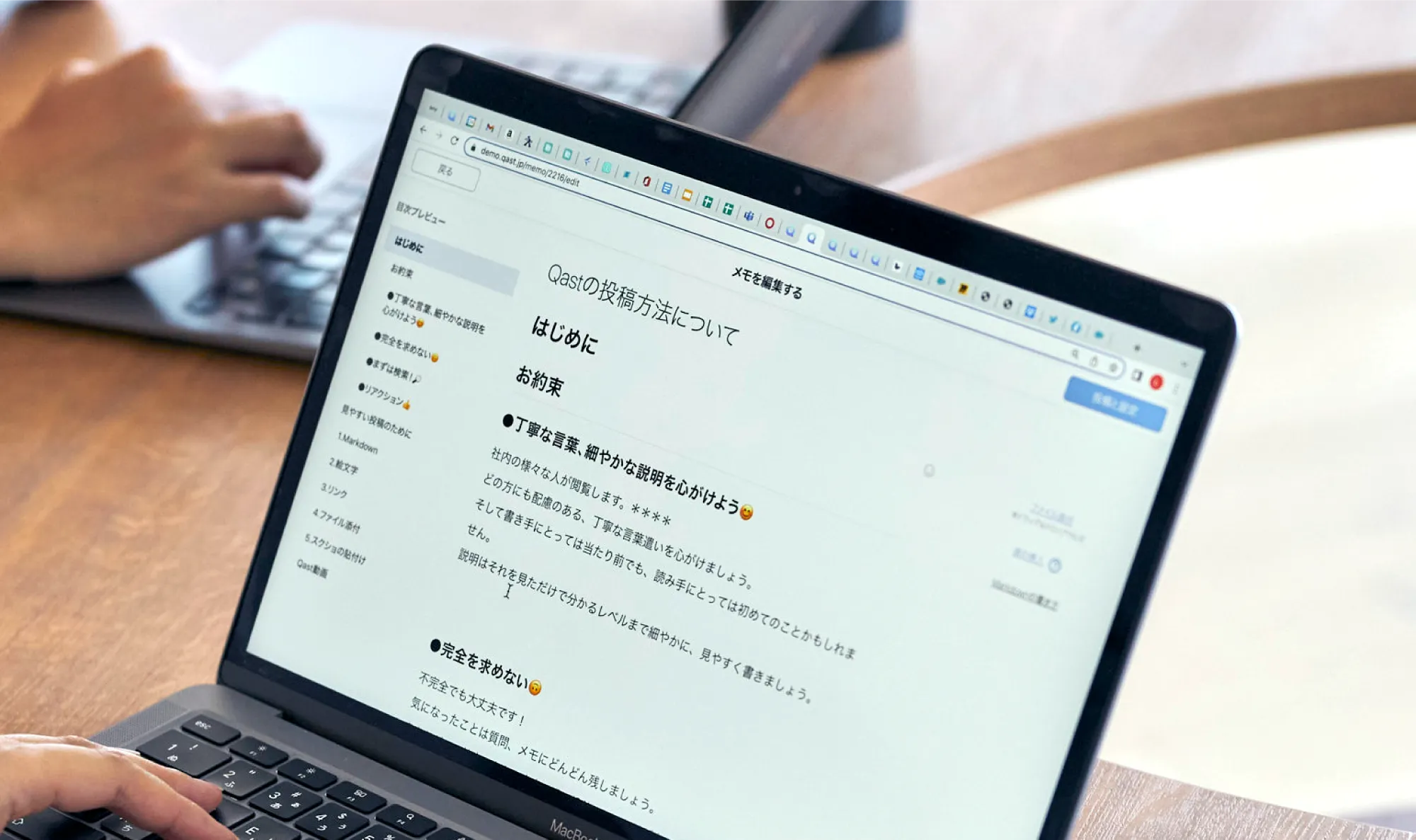

実際の運用にあたっては、まず私の方で規定など変更があったらどんどんファイルtoナレッジ*で投稿するようにしています。使えそうなファイルがあればどんどん取り込んでいる形ですね。業務の内容によってはセキュリティ上どうしてもクラウドに上げられないものもあるので、そのあたりだけは気を付けています。(宮武様)

*ファイルtoナレッジ:既存のファイルをQastにドラッグ&ドロップするだけで、Qast AIがファイルの要約などを付記しながらナレッジ投稿を自動作成する機能

規定集などを格納してくださっているので、こましりchat*で情報が引き出しやすくなっていることはすごく実感しています。現場にいる時間が長い社員など社内の規定をあまり把握していない人って意外と多いんです。たとえば結婚時の手続き方法など、以前は情報の掲載場所を探すこと自体が難しかったのですが、こましりchatを使えば、すぐ回答が得られるし、詳しくはここにのってますよと文章で教えてくれるので便利です。(泉谷様)

*こましりchat:自然言語で質問すると、蓄積されたナレッジの中からRAGを使ってQast AIが回答を自動生成する機能

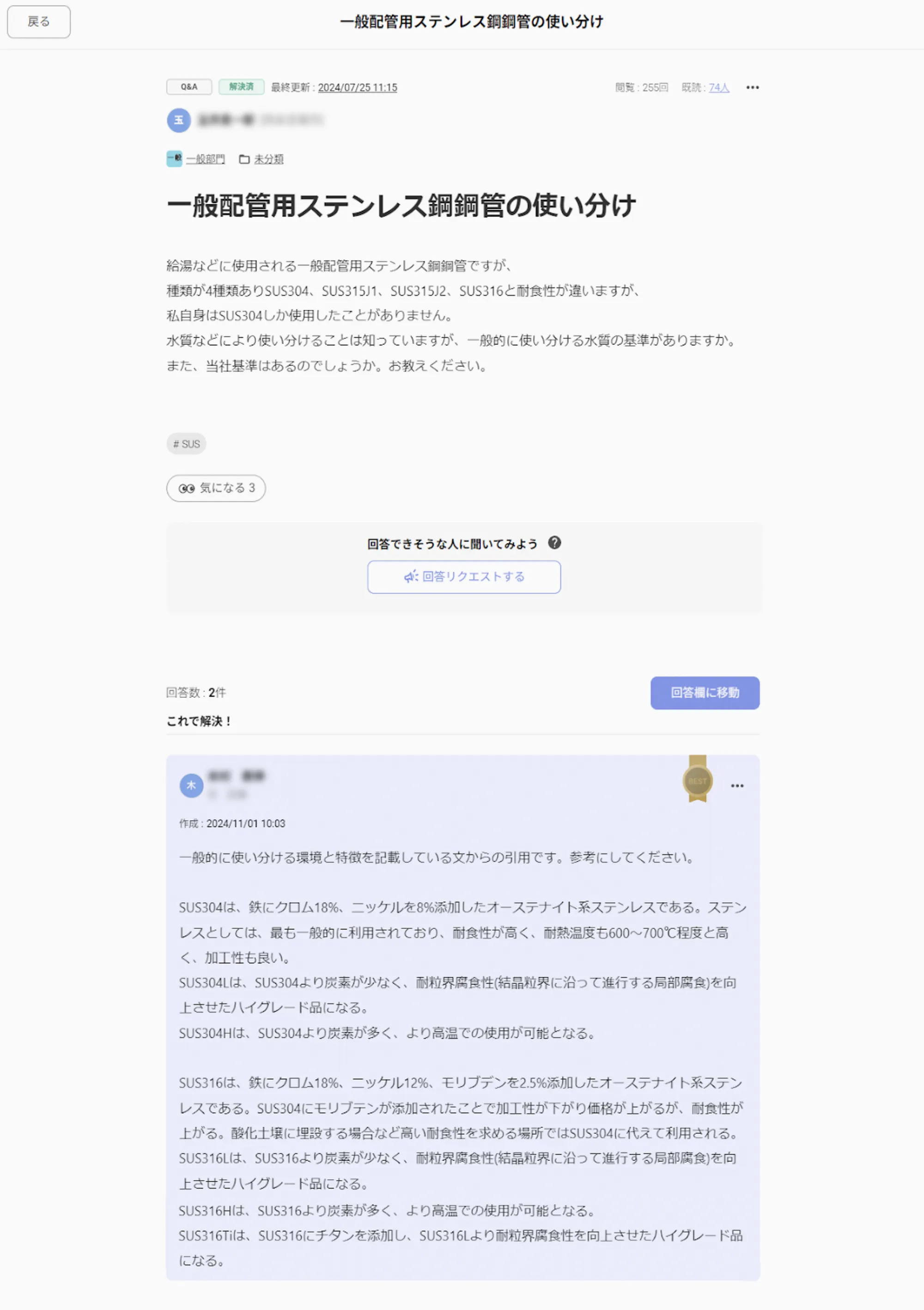

まだすごく活発とは言えないのですが、Q&Aも活用されるようになってきています。技術的な質問に対して、遠く離れた事業所の社員が回答してくれたり、複数人がサポートしてくれたりといった、Qast導入前には難しかったコミュニケーションが実現し始めています。

Qastの利用状況の把握を目的に実施した社内アンケートで、こんな情報がほしいといった意見も収集できたので、そういった声をQ&Aの形にして社内に周知するような取り組みも行っています。(宮武様)

今後、Qastをどう活用していきたいとお考えですか?

Qastをもっと気軽にコミュニケーションできるような場にしていきたいです。

これはQastの機能に対する要望にもなってしまいますが、投稿したときの通知機能の設定にもう少し自由度があると、もっと投稿しやすくなると思っています。どうも真面目な社員が多いみたいで(笑)「これを投稿したらみんなに通知が届いて迷惑かな」と考えてしまうようですね。Qast導入当初はちょっとふざけた質問とかもあるのかなと思っていたのですが、実際は全くと言っていいほどそういった投稿はないんです。

あまりにも業務に関係ないものは困りますが、コミュニケーション促進のためにももう少し気軽に投稿してもらえるようにしていきたいですし、そういった面での機能改善も期待しています。(宮武様)

ログイン率を上げていきたいです。困ったことがあったら上司にすぐ聞けるという人もいるでしょうし、特に質問のない人もいると思うので、必ずしも質問数や率を増やさなくちゃいけないわけではないと思っています。

それよりもまず、Qastにログインして見てみよう、使ってみようという状況にしていきたいですね。(泉谷様)